Newsübersicht

Alle Meldungen auf einen Blick.

-

Ralf Jungmann wird EMBO-Mitglied

Ralf Jungmann wird EMBO-MitgliedDer LMU-Physiker wurde zusammen mit weiteren 68 Forschenden in die renommierte Organisation aufgenommen.

-

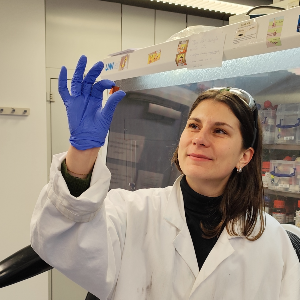

Membran oder Stoffwechsel, was war zuerst da?

Membran oder Stoffwechsel, was war zuerst da?LMU-Forschende zeigen einen möglichen Mechanismus für Stoffwechselprozesse ohne Zellmembranen in wassergefüllten Poren.

-

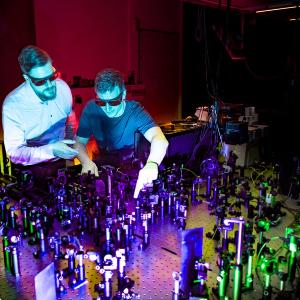

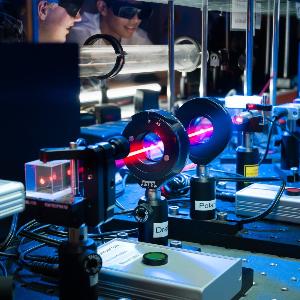

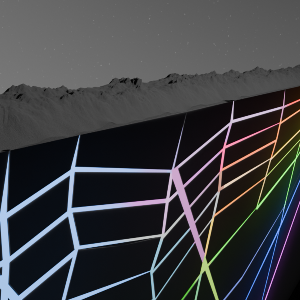

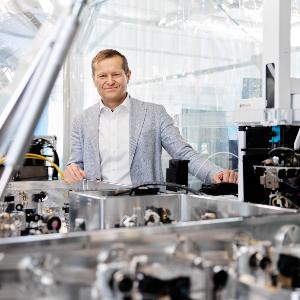

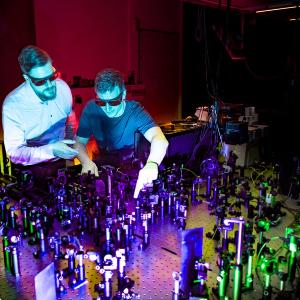

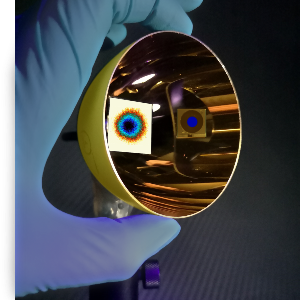

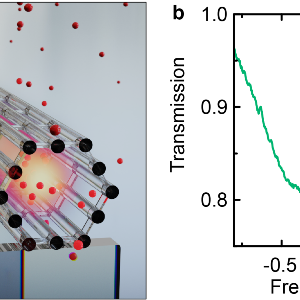

Eine Frage der Resonanz

Eine Frage der ResonanzEin Team um LMU-Physiker Andreas Tittl stellt ein neuartiges Verfahren vor, das Herstellungsprozesse von Halbleiterbauelementen vereinfachen und billiger machen könnte.

-

Im Thymus folgt die Form aus der Funktion

Im Thymus folgt die Form aus der FunktionEin von LMU-Biophysikern entwickeltes Modell zeigt, wie biologische Prozesse die verschlungene interne Architektur des Thymus formen – und so Autoimmunreaktionen besser unterdrücken können.

-

20 Jahre Arnold Sommerfeld Center

20 Jahre Arnold Sommerfeld CenterDas Arnold Sommerfeld Center for Theoretical Physics (ASC) feiert sein 20-jähriges Bestehen.

-

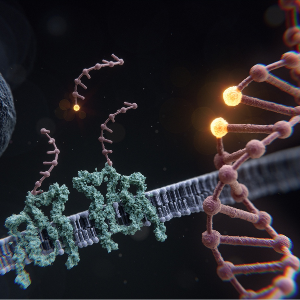

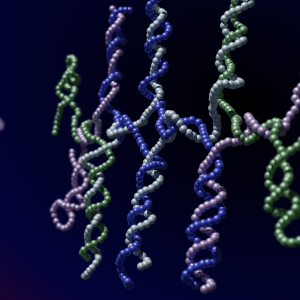

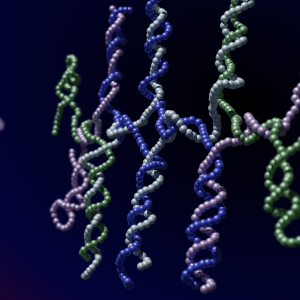

Aminosäuren als Katalysatoren bei der Entstehung von RNA

Aminosäuren als Katalysatoren bei der Entstehung von RNAAminosäuren halfen beim Aufbau von RNA am Ursprung des Lebens, wie eine neue Studie zeigt.

-

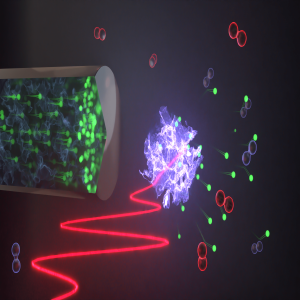

Licht und Materie effizienter koppeln

Licht und Materie effizienter koppelnLMU-Forschende entwickeln ultradünne, optische Komponenten aus atomaren Schichtsystemen, die Licht viel besser einfangen als bisherige Materialien. Künftig könnten damit deutlich kleinere und effizientere photonische Bauteile möglich sein.

-

Großer Erfolg der LMU: Sieben Exzellenzcluster bewilligt

Alle sieben beantragten Exzellenzcluster haben sich im Begutachtungsverfahren durchgesetzt und werden ab 2026 für sieben Jahre gefördert.

-

Neue Erkenntnisse über Magisches-Winkel-Graphen

Neue Erkenntnisse über Magisches-Winkel-GraphenEin Team um LMU-Physiker Dmitri Efetov konnte zeigen, dass sich zwei zueinander verdrehte Graphenlagen wie Schwer-Fermionen-Metalle verhalten. Das eröffnet Möglichkeiten für die Entwicklung neuer Anwendungen.

-

Stabilität durch Protein-Reservoirs

Biophysiker entschlüsseln, wie Bakterien trotz wechselnder Umweltbedingungen und schwankender Proteinkonzentrationen robuste Muster bilden.

-

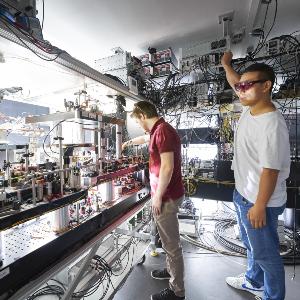

Immanuel Bloch wird Mitglied der US National Academy of Sciences

Immanuel Bloch wird Mitglied der US National Academy of SciencesDer Physiker Immanuel Bloch, ein Vorreiter in der Quantenforschung, ist von der amerikanischen National Academy of Sciences als Auswärtiges Mitglied aufgenommen worden.

-

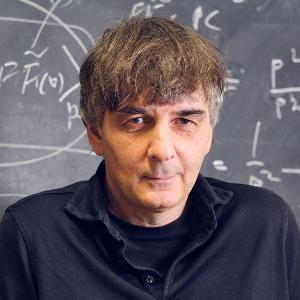

Physik-Nobelpreisträger Ferenc Krausz erhält Ehrenpreis des Ministerpräsidenten

Physik-Nobelpreisträger Ferenc Krausz erhält Ehrenpreis des MinisterpräsidentenDer LMU-Physiker und Nobelpreisträger Ferenc Krausz erhielt die Auszeichnung für seine zukunftsweisende Forschung.

-

-

Hightech-Preis für Immanuel Bloch

Der renommierte Quantenphysiker wird mit der erstmals vergebenen Auszeichnung des Bayerischen Ministerpräsidenten geehrt.

-

DNA-Origami verbessert die Empfindlichkeit von Schnelltests

DNA-Origami verbessert die Empfindlichkeit von SchnelltestsEin LMU-Team hat eine Technologie entwickelt, mit der sich die Signale von Biomarkern in gängigen Teststreifen um mehr als das Hundertfache verstärken lassen. Die Forschenden wollen das Verfahren nun zur Marktreife bringen.

-

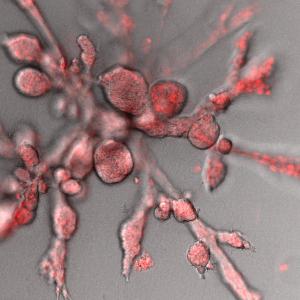

Zellen mit Licht in Form bringen

Zellen mit Licht in Form bringenForschende steuern mit Lichtreizen die Form von Zellen und entwickeln ein Modell, das die Mechanismen erklärt – mit Implikationen für die synthetische Biologie.

-

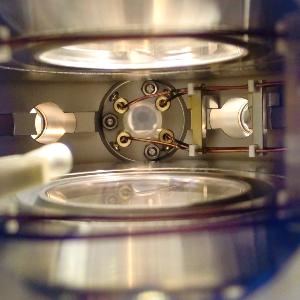

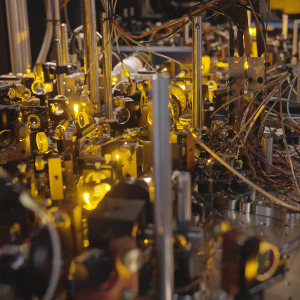

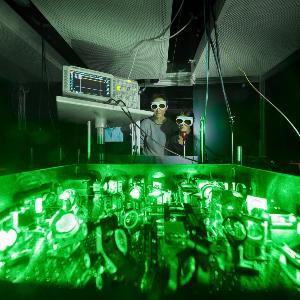

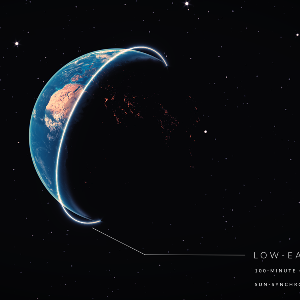

Verschlüsselung im Weltall

Verschlüsselung im WeltallDas nennt man echte Pionierarbeit: Ein Team von LMU-Quantenphysikern testet mittels Minisatellit neue Technik für abhörsichere Quantenkryptographie. Über den Beginn einer kniffligen Mission.

-

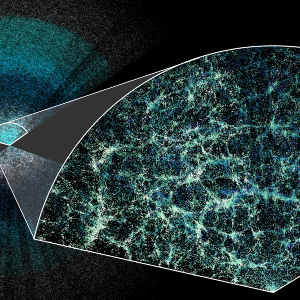

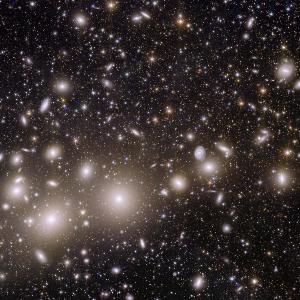

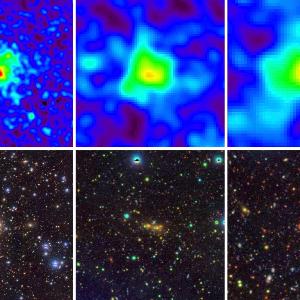

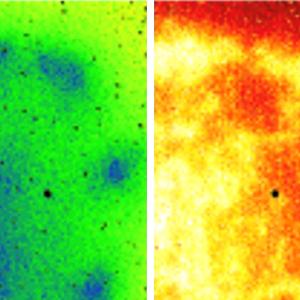

Die Entdeckungsmaschine

Die EntdeckungsmaschineEuclid macht seinen Datenschatz erstmals zugänglich und gewährt eindrucksvolle Einblicke in die Tiefen des Weltalls. Auch die LMU ist maßgeblich an der Erforschung des dunklen Universums beteiligt.

-

Die Kraft der Lücke

Die Kraft der LückeEin internationales Forschungsteam untersucht, wie fehlende Metalle die solare Wasserstofftechnologie verbessern.

-

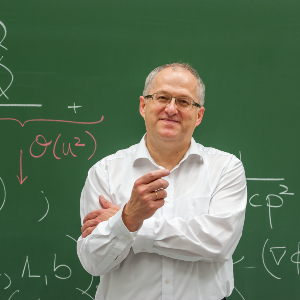

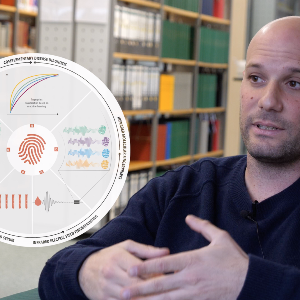

Quantenjahr 2025: Eine neue Sicht der Welt

Quantenjahr 2025: Eine neue Sicht der WeltEin Gespräch mit Ulrich Schollwöck, Dekan der Fakultät der Physik an der LMU und Mitglied im Exzellenzcluster MCQST.

-

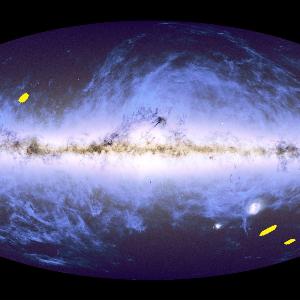

Wie Perlen an einer Kette

Ein internationales Team unter Leitung von LMU- und ORIGINS-Forschenden hat ein überraschend schmales und gerades Filament aus acht Galaxien entdeckt und darin riesige dunkle Gaswolken nachgewiesen.

-

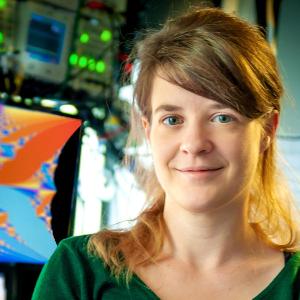

Die Magie des Kollektivs

Die Magie des KollektivsDer Quantenphysiker Milan Allan will an der LMU neuartige Mikroskope bauen und damit vielversprechende, manchmal auch mysteriöse Quantenmaterialien untersuchen.

-

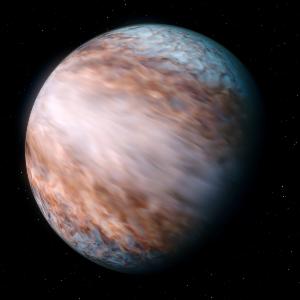

Tosen im Weltall

Tosen im WeltallRekord: Ein internationales Team hat extreme Stürme gemessen, die mit Überschallgeschwindigkeiten rund um den Äquator eines Exoplaneten rasen.

-

Erste Anzeichen von Streifenbildung

Erste Anzeichen von StreifenbildungNeue Einblicke in das Verhalten exotischer Quantenphasen: In einem Fermi-Hubbard-Modell mit kalten Atomen beobachteten Forscher erstmals Korrelationen zwischen Lochdotierungen und Anzeichen von Streifen, die mit Supraleitung in Zusammenhang stehen.

-

Effizienter Energietransport durch kovalente organische Gerüstmaterialien

Effizienter Energietransport durch kovalente organische GerüstmaterialienEine interdisziplinäre Studie im Rahmen des Exzellenzclusters e-conversion zeigt das enorme Potenzial der kristallinen halbleitenden Strukturen.

-

-

Immanuel Bloch unter den „Highly Cited Researchers“

Eine aktuelle Publikationsanalyse zählt insgesamt 18 LMU-Forschende zu den erfolgreichsten ihres Fachgebiets.

-

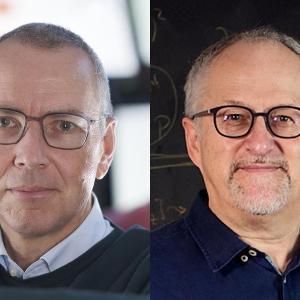

ERC Synergy Grants für Dieter Braun und Kevin Heng

Insgesamt drei Forschende der LMU haben Synergy Grants des Europäischen Forschungsrats eingeworben, darunter zwei Wissenschaftler der Fakultät für Physik.

-

Harald Lesch und Cecilia Scorza mit Gutenberg-Zukunfts-Award ausgezeichnet

Harald Lesch und Cecilia Scorza mit Gutenberg-Zukunfts-Award ausgezeichnetMit diesem Preis würdigt die Johannes Gutenberg-Universität Mainz Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die durch ihre Lehre oder ihren Einsatz in der Wissenschaftskommunikation in besonderem Maße zur Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft beitragen.

-

Maximiliansorden für Harald Lesch

Der LMU-Astrophysiker, Journalist und Fernsehmoderator Harald Lesch ist mit dem Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet worden.

-

Euclids tiefe Einblicke

Euclids tiefe EinblickeWeltraummission der ESA veröffentlicht den ersten Teil einer gewaltigen Karte des Universums.

-

Ursprung des Lebens: Ein neues Szenario zur Replikation

LMU-Forschende entdecken eine plausible geologische Konstellation, die die Entstehung des Lebens auf der Erde ausgelöst haben könnte.

-

-

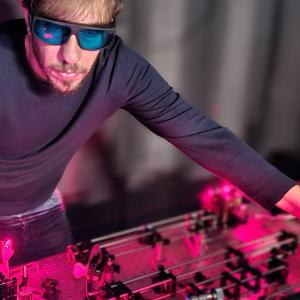

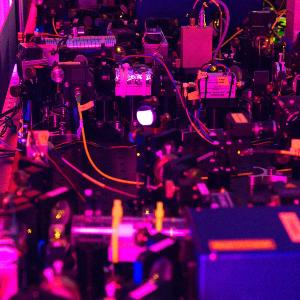

Der magische Kniff

Der magische KniffEiner Gruppe um LMU-Physiker Dmitri Efetov gelingt der Nachweis einzelner Photonen aus dem Infrarotbereich.

-

KI rückt Exoplaneten in ein neues Licht

KI rückt Exoplaneten in ein neues LichtEin Team um LMU-Forschende modelliert die Atmosphäre ferner Planeten mithilfe neuronaler Netze

-

ERC Starting Grant für Markus Dierigl

Insgesamt erhalten sechs LMU-Nachwuchsforscherinnen und -forscher die prestigeträchtige Förderung des Europäischen Forschungsrats.

-

Wie sich chaotische Systeme beschreiben lassen

LMU-Forschende finden Hinweise darauf, dass man auch Vielteilchensysteme der Quantenwelt mit fluktuierender Hydrodynamik erfassen kann.

-

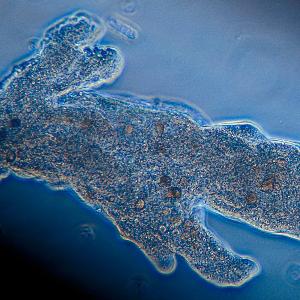

Wie Zellkerne sich durchquetschen

Wie schaffen es Zellen, durch winzige Engstellen zu wandern, die sogar schmaler sind als ihr Zellkern? Das hat ein LMU-Forschungsteam rund um Joachim Rädler untersucht.

-

Vom Filament-Mikado zum aktiven Schaum

Vom Filament-Mikado zum aktiven SchaumLMU-Forschende haben ein neues Modell entwickelt, das beschreibt, wie Filamente sich zu aktiven Schäumen zusammenfinden.

-

-

Dotierung eines Quantenmagneten

Ein MCQST-Team unter Beteiligung von LMU-Forschenden hat ein Verfahren entwickelt, um dotierte Quantenmagnete in Atomen oder kalten, polaren Molekülen mit optischen Pinzetten zu realisieren.

-

Das Licht ferner Welten

Das Licht ferner WeltenGibt es fremdes Leben da draußen? Der Astrophysiker Kevin Heng wertet kleinste Signaturen aus der Atmosphäre von Exoplaneten aus, um eine der größten Fragen des Universums zu beantworten.

-

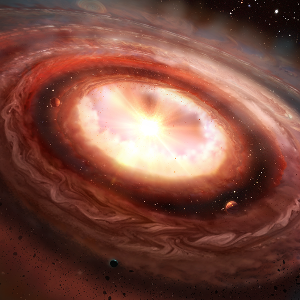

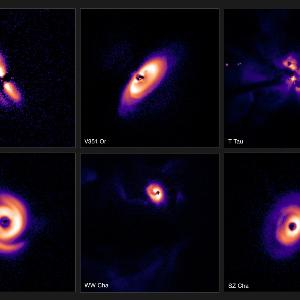

Schlüssel zur schnellen Planetenbildung

Schlüssel zur schnellen PlanetenbildungForschende des Exzellenzclusters ORIGINS, der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) und des Max-Planck-Instituts für Sonnensystemforschung (MPS) haben ein neues Modell zur Entstehung von Riesenplaneten entwickelt.

-

Bevölkerungsweites Gesundheitsscreening: ein Tropfen Blut, viele Diagnosen

Bevölkerungsweites Gesundheitsscreening: ein Tropfen Blut, viele DiagnosenMithilfe von Infrarotlicht und maschinellem Lernen haben Forschende des attoworld-Teams eine Methode entwickelt, den Gesundheitszustand einer Population zu untersuchen.

-

Tag für gute Lehre an der LMU

Preise gehen auch an einen Student und ein Projekt aus der Fakultät für Physik

-

Nano-Satellit QUBE startet ins All

Nano-Satellit QUBE startet ins AllDer Forschungssatellit QUBE wird erstmals neu entwickelte Quantenkommunikationstechnologien mittels Kleinstsatelliten im All testen. Damit können in Zukunft abhörsicher Daten weltweit verschickt werden.

-

Podcast mit Monika Aidelsburger und Fabian Grusdt

Podcast mit Monika Aidelsburger und Fabian GrusdtIm Podcast „Exzellent Erklärt“ sprechen LMU-Physikerin Monika Aidelsburger und LMU-Physiker Fabian Grusdt über ihre Motivation, nach neuen Entdeckungen zu suchen.

-

Nanokristalle als Superlinsen: Der Lichtfänger

Nanokristalle als Superlinsen: Der LichtfängerEmiliano Cortés entwickelt neue, clevere Materialien, um Energie nachhaltiger zu erzeugen und so fossile Energieträger wie Öl oder Gas zu ersetzen.

-

Ringkampf am Himmel

Ringkampf am HimmelEin LMU-Team liefert ein Modell dafür, was die Farbe einer Galaxie über ihren Abstand verrät, um kosmische Strukturen zu vermessen.

-

Gasfilamente in der Sternenküche

Promotionsförderpreis für Dr. Elena Hoemann

-

Theodor-Hänsch-Promotionspreis 2023 geht an Dr. Vitaly Wirthl

Theodor-Hänsch-Promotionspreis 2023 geht an Dr. Vitaly WirthlAusgezeichnet wurde Vitaly Wirthl für seine Dissertation mit dem Titel „Precision spectroscopy of the 2S-6P transition in atomic deuterium“.

-

Sonderausstellung „Licht und Materie“ im Deutschen Museum

Die neue Sonderausstellung „Licht und Materie“ im Deutschen Museum macht Quantenphysik begreifbar, beteiligt daran ist auch unser Exzellenzcluster MCQST.

-

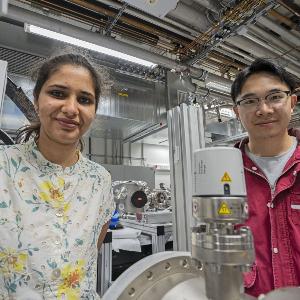

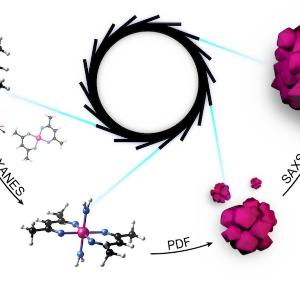

Zuschauen, wie ein Material entsteht

Zuschauen, wie ein Material entstehtMit einer Liveschaltung ins Reaktionsgefäß beobachten LMU-Forschende chemische Reaktionen bei der Arbeit. Ihre Ergebnisse helfen dabei, die nächste Generation von Energiematerialien herzustellen.

-

Ein Blick auf Randmoden

Ein Blick auf RandmodenEin internationales Team der LMU und des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik beobachtete und manipulierte spezielle Materialzustände, die an topologischen Grenzen entstehen.

-

Von Netzstrukturen, Schurkenplaneten und dem Licht einsamer Sterne

Von Netzstrukturen, Schurkenplaneten und dem Licht einsamer SterneAuf der Suche nach der Dunklen Energie: Das Weltraumteleskop Euclid liefert erstaunlich detaillierte kosmische Ansichten

-

-

Diamantglitter: Farbenspiel mit künstlichen DNA-Kristallen

Diamantglitter: Farbenspiel mit künstlichen DNA-KristallenLMU-Forschende bauen mit DNA-Origami ein Diamantgitter mit Abständen von hunderten Nanometern – ein neuer Ansatz, um Halbleiter für sichtbares Licht herzustellen.

-

Studentin siegt mit deutschem Team bei Physik-Wettbewerb

Studentin siegt mit deutschem Team bei Physik-WettbewerbDie Physikstudentin Lena Edenhofer hat als Teil des deutschen Teams den ersten Preis beim Internationalen Physik-Wettbewerb (IPT) belegt.

-

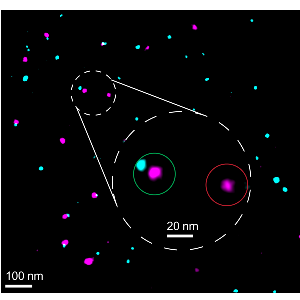

Testen, wie gut die Biomarker funktionieren

Testen, wie gut die Biomarker funktionierenLMU-Forschende haben eine Methode entwickelt, um bestimmen zu können, wie zuverlässig sich die Zielproteine in der superauflösenden Fluoreszenz-Mikroskopie markieren lassen.

-

Video: Professor Erwin Frey im Interview

Physiker Erwin Frey forscht über die Prinzipien des Lebens.

-

Wie entstehen Braune Zwerge?

Neue Beobachtungen geben Aufschluss darüber, ob die Geburt der Riesenplaneten ähnlich abläuft wie bei Sternen.

-

"Ganz tief nachdenken"

"Ganz tief nachdenken"Nobelpreisträger Ferenc Krausz im Interview mit "Forschung & Lehre".

-

Selbstmontage komplexer Systeme: Sechseckige Bausteine bevorzugt

Physiker der LMU München zeigen, dass die Form der Komponenten wesentlich bestimmt, wie schnell und effizient sich komplexe Strukturen selbst zusammenbauen.

-

Wärmeflüsse sorgen für Ordnung in der prebiotischen Molekularküche

Wärmeflüsse sorgen für Ordnung in der prebiotischen MolekularkücheLMU-Biophysiker zeigen, wie Wärmeflüsse durch Gesteinsrisse die Voraussetzung für die Entstehung des Lebens erzeugt haben könnten.

-

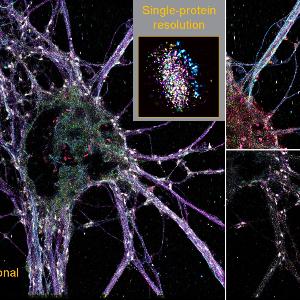

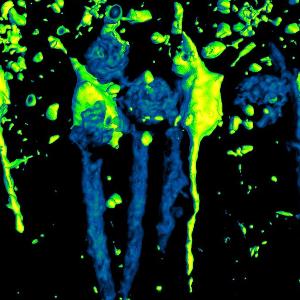

Neuer Synapsen-Typ durch räumliche Proteomik entdeckt

Neuer Synapsen-Typ durch räumliche Proteomik entdecktForschende um LMU-Physiker Ralf Jungmann haben die superauflösende Bildgebungsmethode SUM-PAINT entwickelt, um die Proteinverteilungen in Neuronen zu kartieren, und sind dabei auf eine neue Art von Synapsen gestoßen.

-

Natürliches Recycling am Ursprung des Lebens

Natürliches Recycling am Ursprung des LebensEine neue Studie zeigt, wie die chemischen Eigenschaften von RNA-Molekülen die Entstehung von komplexem Leben vorangetrieben haben könnten.

-

Im Hochleistungsumfeld

Wie LMU-Student Ralf Konietzka seinen Weg an die renommierte Harvard University fand.

-

Abgeschwächter Polarwirbel macht Wetter berechenbarer

Bestimmte Ereignisse in der Stratosphäre machen das langfristige Wetter in Nordeuropa leichter vorhersagbar. Das haben Forschende der LMU herausgefunden.

-

Wegweisende Studie lüftet Geheimnisse der Planetenentstehung

Wegweisende Studie lüftet Geheimnisse der PlanetenentstehungEin Team von Astronominnen und Astronomen, darunter Physiker:innen der LMU, hat neue Einblicke in den Prozess der Planetenbildung gewonnen.

-

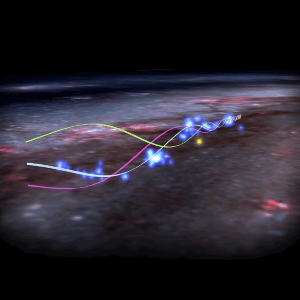

Die Radcliffe-Welle – und sie bewegt sich doch

Die Radcliffe-Welle – und sie bewegt sich dochEine riesige Gasstruktur in unserer Milchstraße direkt neben der Sonne, die sogenannte Radcliffe-Welle, schwingt tatsächlich wellenartig um die galaktische Ebene und driftet zugleich langsam vom Zentrum der Galaxis weg.

-

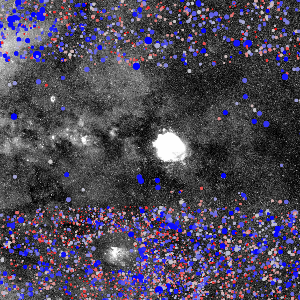

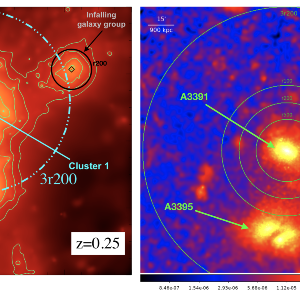

Auf der Spur großer Rätsel

Auf der Spur großer RätselDurchmusterung des Röntgenhimmels durch Teleskop eROSITA bestätigt Voraussagen des kosmologischen Standardmodells mit hoher Präzision und gibt Hinweise auf Masse der mysteriösen Neutrinos.

-

Maximiliansorden für Ferenc Krausz

Maximiliansorden für Ferenc KrauszNobelpreisträger Professor Ferenc Krausz nahm die Auszeichnung am 6. Februar aus den Händen von Ministerpräsident Söder entgegen.

-

Erste vieratomige Supermoleküle realisiert

Erste vieratomige Supermoleküle realisiertEin Team um Physiker Immanuel Bloch hat erstmals vieratomige Supermoleküle erzeugt.

-

Revolutionäres Bild des Röntgenhimmels

Revolutionäres Bild des RöntgenhimmelsDie Daten der ersten eROSITA-Himmelsdurchmusterung sind nun zugänglich.

-

Neue ERC-Grants an der Fakultät für Physik

Vier Wissenschaftler:innen, darunter zwei Forscher der Fakultät für Physik, erhalten Förderungen des Europäischen Forschungsrates (ERC).

-

Quantenphysik für alle

GALaQSci macht die Welt der Quanten spielerisch zugänglich und nutzt dafür Augmented Reality und Künstliche Intelligenz.

-

LMU-Physiker erhalten renommierte DPG-Preise

LMU-Physiker erhalten renommierte DPG-PreiseErwin Frey und Immanuel Bloch unter den Geehrten

-

Leibniz-Preis für Dmitri Efetov

Leibniz-Preis für Dmitri EfetovDer LMU-Physiker Dmitri Efetov wird für seine Forschung zu Graphen mit dem höchsten deutschen Wissenschaftspreis ausgezeichnet.

-

-

Mit Superkristallen mehr Sonnenenergie ernten

Mit Superkristallen mehr Sonnenenergie erntenEin Baustein für die Energiewende ist Wasserstoff. Um ihn mithilfe von Solarenergie zu gewinnen, haben LMU-Forscher neue Hochleistungs-Nanostrukturen entwickelt.

-

DFG-Förderung für LMU-Physiker

Dr. Jad C. Halimeh erhält im Rahmen des Emmy Noether-Programms der DFG eine Forschungsförderung von 1,5 Millionen Euro.

-

Ursprünge des Lebens: Neuer SFB an der LMU

Die DFG fördert einen neuen Sonderforschungsbereich zu den Anfängen der molekularen Evolution.

-

Til Birnstiel mit ERC Consolidator-Grant ausgezeichnet

Til Birnstiel mit ERC Consolidator-Grant ausgezeichnetMit Consolidator Grants unterstützt der Europäische Forschungsrat (ERC) exzellente Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei, ihre innovative Forschung weiter auszubauen und zu konsolidieren.

-

Drei LMU-Physiker unter den „Highly Cited Researchers“

Siebzehn LMU-Wissenschaftler:innen, darunter drei Physiker, sind in der aktuellen Publikationsanalyse „Highly Cited Researchers 2023“ vertreten und zählen damit zu den erfolgreichsten ihres Fachgebiets.

-

-

Bundesverdienstkreuz für Harald Lesch

Bundesverdienstkreuz für Harald LeschDer LMU-Astrophysiker und Wissenschaftsjournalist Harald Lesch ist mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden.

-

-

„New Horizons in Physics"-Preis für Til Birnstiel

„New Horizons in Physics"-Preis für Til BirnstielDer LMU-Astrophysiker erhält die Auszeichnung für seine Modellierung von Staubfallen in protoplanetaren Scheiben.

-

Künstliche Quantenwelten im Labor

Ein Beitrag von Professor Immanuel Bloch auf pro-physik.de

-

Neue Orte für Leben im Weltall

Barbara Ercolano im Interview mit "Welt der Physik"

-

El Niño bringt noch mehr Hitze und Extreme

El Niño bringt noch mehr Hitze und Extreme"Starke El-Niño-Ereignisse können Zehntausende Menschenleben kosten und unter dem Wassermangel in den betroffenen Regionen leiden Millionen von Menschen."

-

Die Wolkenvermesser

Die WolkenvermesserUm die Entwicklung des Klimas noch genauer vorhersagen zu können, steigen die Meteorologie-Studierenden selbst ins Flugzeug. Das Ziel: Wetterbeobachtung in großen Höhen.

-

Weltraumteleskop Euclid liefert erste Testbilder

Die Daten sollen Aufschluss über Dunkle Materie und Dunkle Energie geben.

-

Von der Idee zur Anwendung - Nano Innovation Award 2023

Von der Idee zur Anwendung - Nano Innovation Award 2023Drei Nachwuchswissenschaftler:innen, darunter eine Forscherin der LMU, wurden mit dem diesjährigen Nano Innovation Award des Center for NanoScience ausgezeichnet

-

Weltraumteleskop Euclid erfolgreich ins All gestartet

Weltraumteleskop Euclid erfolgreich ins All gestartetDeutsche Forschungsinstitute unter Beteiligung der LMU wirken an vorderster Front bei der Erforschung von Dunkler Materie und Dunkler Energie mit.

-

Künstliche Neuronen auf der Grundlage von Halbleitertechnologie

Künstliche Neuronen auf der Grundlage von HalbleitertechnologieDas NEHO-Projekt arbeitet an ultraschnellen neuronalen Netzen, auf deren Basis in Zukunft effizientere Methoden der Informationsverarbeitung entwickelt werden könnten.

-

Kopplung von Licht und Materie

LMU-Forschende haben eine Metaoberfläche entwickelt, die Kopplungseffekte zwischen Licht und Übergangsmetalldichalkogeniden (TMDCs) ermöglicht.

-

Im Quantensimulator

Eine neue Methode untersucht U(1)-Gittereichtheorien mittels ultrakalter Fermionen.

-

LIGO/Virgo/KAGRA S230615az: Wendelstein observations of DESI galaxies and GIT candidates

LIGO/Virgo/KAGRA S230615az: Wendelstein observations of DESI galaxies and GIT candidatesWith the 3kk imager at the 2m Fraunhofer telescope at Wendelstein Observatory, Germany, we have observed the highest probability candidate host galaxies.

-

Schnappschüsse lichtgetriebener Elektronen

Laserphysiker:innen der LMU und des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik haben neue Erkenntnisse gewonnen, wie sich Elektronen in Festkörpern unmittelbar nach starken Laserpulsen verhalten.

-

Kleiner, als das Licht erlaubt

Kleiner, als das Licht erlaubtDas Forschungsteam um LMU-Physiker Ralf Jungmann verbessert mit einer neuen Technik die Fluoreszenzmikroskopie bis auf die Ångströmskala.

-

Wie tickt das Atom?

Wie tickt das Atom?Mit Kernuhren könnte man in Zukunft die fundamentalen Kräfte des Universums erforschen. LMU-Forscher:innen sind nun im Rahmen einer internationalen Kollaboration einen entscheidenden Schritt vorangekommen.

-

Chirale Spinflüssigkeiten und nicht-abelsche Anyonen

Neue Studie zeigt Weg zur Untersuchung chiraler Spinflüssigkeiten auf.

-

DFG-Förderung für Physikerin

Die Weltraumplasmaphysikerin Elena Kronberg erhält für ihre Forschung eine Förderung aus dem Heisenberg-Programm.

-

Auf der Suche nach Leben im Universum

Auf der Suche nach Leben im UniversumWie kann mithilfe der Astronomie Leben auf Exoplaneten nachgewiesen werden? Damit befasst sich der Theoretische Astrophysiker Kevin Heng.

-

-

Proteine setzen Vesikel in Bewegung

Proteine setzen Vesikel in BewegungBiophysiker haben ein neues zellähnliches Transportsystem konstruiert und damit auf dem Weg zur künstlichen Zelle einen wichtigen Fortschritt erzielt.

-

Auf der Spur einer mysteriösen Kraft im All

Auf der Spur einer mysteriösen Kraft im AllEine erste Untersuchung der Dunklen Energie mit dem Röntgenteleskop eROSITA liefert Hinweise, dass diese gleichmäßig in Raum und Zeit verteilt ist.

-

Besuch im Wendelstein-Observatorium

Besuch im Wendelstein-ObservatoriumDie Geschwister Barbara und Rainer Kühn sind auf dem Wendelstein aufgewachsen. Nun haben sie den Ort ihrer Kindheit wieder besucht.

-

Zwei LMU-Forschende mit HFSP Grant ausgezeichnet

Dieter Braun und Christof Osman haben zusammen mit internationalen Partnern jeweils eine Millionenförderung des Human Frontier Science Program eingeworben.

-

Wissenschaftsjahr 2023

Wissenschaftsjahr 2023"Unser Universum": Die größte Geschichte aller Zeiten

-

Neuer ERC-Grant

Neuer ERC-GrantPhysiker Andreas Tittl hat einen prestigeträchtigen Starting-Grant des Europäischen Forschungsrats eingeworben.

-

Quantensimulationsprojekt PASQuanS geht in die zweite Phase

Quantensimulationsprojekt PASQuanS geht in die zweite PhaseDie Europäische Union fördert das Flaggschiffprojekt PASQuanS2 mit 25 Partnern unter der Leitung von Immanuel Bloch.

-

Professor Jochen Kuhn forscht über das Lernverhalten Studierender

Neue interdisziplinäre Forschungsgruppe untersucht, wie Studierende digitale Medien nutzen.

-

-

100 Jahre Meteorologisches Institut an der LMU

100 Jahre Meteorologisches Institut an der LMU1923 begann die LMU, die Wetterbeobachtung wissenschaftlich voranzutreiben. Bereits seit den 1960er-Jahren ist auch der Klimawandel ein wichtiges Thema am Meteorologischen Institut.

-

Der richtige Dreh

Der richtige DrehGestapelte Schichten aus ultradünnen Halbleitermaterialien erzeugen Phänomene, die sich für neuartige Anwendungen nutzen lassen.

-

Tröpfchen in Bewegung

LMU-Physiker:innen untersuchen die Dynamik von aktiven Protein-Tröpfchen in der Zelle.

-

Leben auf fernen Monden

Leben auf fernen MondenFreifliegende Planeten kreisen um keine Sonne. Trotzdem kann es auf ihren Monden flüssiges Wasser und damit die Voraussetzung für die Entstehung von Leben geben. Doch unter welchen Bedingungen?

-

The Kormendy relation of early-type galaxies as a function of wavelength in Abell S1063, MACS J0416.1-2403, and MACS J1149.5+2223

The Kormendy relation of early-type galaxies as a function of wavelength in Abell S1063, MACS J0416.1-2403, and MACS J1149.5+2223We analyse the Kormendy relations of the three Hubble Frontier Fields clusters, Abell S1063 at z = 0.348, MACS J0416.1-2403 at z = 0.396, and MACS J1149.5+2223 at z = 0.542, as a function of wavelength.

-

-

MORPHOFIT: Morphological analysis of galaxies

MORPHOFIT: Morphological analysis of galaxiesMORPHOFIT consists of a series of modules for estimating galaxy structural parameters.

-

KI im Physikunterricht – lehren und lernen mit Zukunftstechnologien

Professor Jochen Kuhn befasst sich mit dem Lernen mit und über Künstliche Intelligenz in Schulen und Hochschulen und forscht zudem zu bewährten digitalen Medien sowie Technologien der Zukunft.

-

Künstliche Intelligenz zur schnellen Simulation von Daten

Künstliche Intelligenz zur schnellen Simulation von DatenNeues Verbundprojekt zur Digitalisierung in der naturwissenschaftlichen Grundlagenforschung

-

Als das Unsichtbare sichtbar wurde

Als das Unsichtbare sichtbar wurdeVor 100 Jahren, am 10. Februar 1923, ist Wilhelm C. Röntgen in München verstorben. Ein Interview mit Wissenschaftshistorikerin Kärin Nickelsen über den Entdecker der X-Strahlen.

-

Nachbericht: LMU Campustag 2023

Nachbericht: LMU Campustag 2023Die Fakultät für Physik war mit einem spannenden Programm vertreten

-

Mikrowellen dirigieren das Spiel tanzender Moleküle

Mikrowellen dirigieren das Spiel tanzender MoleküleDie Existenz sogenannter Supermoleküle wird seit Langem theoretisch vorhergesagt. Nun gelang es einem Münchner Forschungsteam erstmals, die Voraussetzungen für den Nachweis dieser exotischen Gebilde zu schaffen.

-

Neuer Ansatz zur Erzeugung von grünem Wasserstoff

Neuer Ansatz zur Erzeugung von grünem WasserstoffLMU-Physiker Emiliano Cortés über eine neuartige Strategie zur sauberen und kohlenstofffreien Produktion von Chemikalien

-

Von intrazellulären Strömungen dirigiert

Von intrazellulären Strömungen dirigiertWie Flüssigkeitsströmungen die Bildung komplexer Muster beeinflussen

-

ERC Grant für LMU-Physiker

Professor Alexander Högele erhält Proof of Concept Grant

-

Simulation der Supraleitung

Simulation der SupraleitungMünchner Forscher:innen haben zum ersten Mal experimentell verfolgt, wie sich im Quantensimulator Ladungsträger-Paare zusammenschließen. Dies könnte beim Verständnis von Hochtemperatursupraleitern eine wichtige Rolle spielen.

-

KiDS-1000 cosmology: Constraints from density split statistics

KiDS-1000 cosmology: Constraints from density split statisticsThis paper presents a cosmological analysis of the fourth data release of the Kilo Degree Survey based on the density split statistics.

-

Der magische Winkel

Der magische WinkelLMU-Physiker haben mysteriöse Eigenschaften von verdrehtem dreischichtigem Graphen enthüllt

-

Als Durchbruch im Jahr 2022 gewürdigt

Als Durchbruch im Jahr 2022 gewürdigtDie Zeitschrift Physics World hat die aktuelle Forschung im attoworld-Team zu einem der zehn größten Durchbrüche des Jahres 2022 gewählt.

-

Twistronik: Auf dem Weg zu einer neuen Physik

Twistronik: Auf dem Weg zu einer neuen PhysikProfessor Dmitri Efetov im Video

-

ORIGINS PhD Awards 2022 für Riccardo Arcodia und Alan Ianeselli

Die diesjährigen Promotionspreise des ORIGINS Clusters gehen an Riccardo Arcodia, Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik und Alan Ianeselli, LMU München.

-

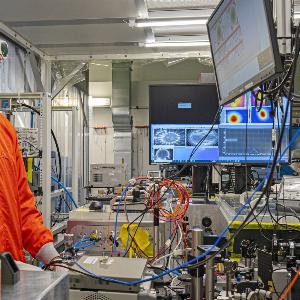

Mehr Kontrolle über Plasmabeschleuniger

Mehr Kontrolle über PlasmabeschleunigerPhysiker am Centre for Advanced Laser Applications der LMU haben zwei Methoden der Teilchenbeschleunigung für Elektronenstrahlen kombiniert und erreichen so eine höhere Teilchendichte.

-

So bringen Amöben die Robotik voran

So bringen Amöben die Robotik voranLMU-Forschende haben ein neues Modell entwickelt, um zu beschreiben, wie biologische oder technische Systeme ohne äußeren Einfluss komplexe Strukturen bilden.

-

Fünfzehn LMU-Forschende unter den „Highly Cited Researchers“

Eine aktuelle Publikationsanalyse zählt 15 LMU-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu den erfolgreichsten ihres Fachgebiets, darunter zwei Physiker der Fakultät für Physik.

-

Klimawandel verstehen

Klimawandel verstehenForschende verschiedener Disziplinen erklären Begriffe der aktuellen Klimadebatte – von der Artenverschiebung bis zu Planetary Health.

-

Das Vergessen in Gehirnzellen visualisiert

Das Vergessen in Gehirnzellen visualisiertLMU-Physikerin Paola Coan stellt neues Bildgebungsverfahren vor, mit dem sich Gehirnzellen von an Alzheimer erkrankten Mäusen in bisher nicht erreichter Qualität darstellen lassen.

-

ERC Synergy Grant für Georgi Dvali: Eine neue Physik

ERC Synergy Grant für Georgi Dvali: Eine neue PhysikLMU-Physiker Georgi Dvali hat beim Europäischen Forschungsrat den prestigeträchtigen Grant eingeworben. Gefördert wird ein Projekt an der Schnittstelle von Quantenphysik und allgemeiner Relativitätstheorie.

-

Lichtgetriebene Molekülschaukel

Lichtgetriebene MolekülschaukelChemiker und Physiker der LMU und des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik haben mit ultrakurzen Laserpulsen die Atome von Molekülen in Schwingung versetzt und die Dynamik der Energieübertragung analysiert.

-

Brücke zwischen Naturwissenschaften und Genderforschung

Brücke zwischen Naturwissenschaften und GenderforschungBei der Veranstaltung „Gender Equity in Academia – a First Aid Kit“ diskutierten Forschende aus den Sozialwissenschaften mit Naturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern.

-

Neue Werkzeuge für das Klimamonitoring

Forschungsflüge über Kanada liefern mit neuartigen Instrumenten Daten zur Emission von Treibhausgasen. LMU-Physiker:innen sind maßgeblich an den Untersuchungen beteiligt.

-

Aufbruch in neue Welten

Der Physiker Immanuel Bloch wird als „Clarivate Citation Laureate“ für seine Pionierarbeiten auf dem Gebiet der Quantensimulation ausgezeichnet.

-

Auf dem Weg zu einer sicheren Kommunikation

LMU-Physiker erzeugen geheime Schlüssel für sichere Kommunikation.

-

Cecilia Scorza und Harald Lesch im Interview mit dem Deutschen Stiftungszentrum

„Wir versuchen mit allen Mitteln, Wissenschaft unters Volk zu bringen.“

-

Exakte Unordnung

Exakte UnordnungDmitri Efetov gibt der Erforschung des Werkstoffs Graphen einen neuen Twist.

-

Photometric Redshifts for Next-Generation Surveys

Photometric Redshifts for Next-Generation SurveysIn this review, we focus on the greatest common challenges and prospects for improvement in applications of photometric redshifts to the next generation of surveys.

-

Molekulare Musik ordentlich aufgedreht

Molekulare Musik ordentlich aufgedrehtLaserphysiker haben die charakteristischen Schwingungen von durch Laserpulse angeregten Molekülen so verstärkt, dass ihre Identifikation auch bei sehr niedrigen Konzentrationen möglich wird.

-

Eine Brücke vom Großen ins Kleine schlagen

Eine Brücke vom Großen ins Kleine schlagenEin neue Theorie ermöglicht die Simulation komplexer Musterbildung in biologischen Systemen über unterschiedliche räumliche und zeitliche Skalen.

-

Quantenkryptografie: Hackerangriff sinnlos

Erstmals hat ein internationales Team um LMU-Physiker Harald Weinfurter eine fortgeschrittene Form der Quantenkryptographie realisiert. Die Verschlüsselung ist vom verwendeten Quantengerät unabhängig und somit sicherer gegen Angriffe.

-

Ein Mikrowellenkühlschrank für Moleküle

Ein Mikrowellenkühlschrank für MoleküleEin Team um Quantenphysiker Immanuel Bloch hat eine neue Methode entwickelt, um Gase aus polaren Molekülen bis nahe dem absoluten Nullpunkt abzukühlen. Das ebnet den Weg, um Quanteneffekte exotischer Materieformen zu studieren.

-

IUPAP: Dmitri Efetov erhält den Early Career Scientist Prize

IUPAP: Dmitri Efetov erhält den Early Career Scientist PrizeProfessor Dmitri Efetov wurde dem internationalen Early Career Scientist Prize in Semiconductor Physics der IUPAP ausgezeichnet.

-

LMU vergibt Preise für herausragende studentische Forschung

LMU vergibt Preise für herausragende studentische ForschungUnter den Preisträger:innen sind auch zwei Studierende der Fakultät für Physik.

-

Fotografie einer Lichtspirale

Mit ihrer neuen Messtechnik “nanoTIPTOE” haben Physiker der LMU und des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik erstmals auf kürzesten Zeit- und Längenskalen ein schraubenförmiges Lichtfeld erfasst.

-

LMU und Marvel Fusion vereinbaren Kooperation zur Erforschung der laserbasierten Kernfusion

Die LMU und das Münchner Start-up Marvel Fusion werden künftig im Bereich der Laserforschung zusammenarbeiten.

-

Rekordverschränkung von Quantenspeichern

Rekordverschränkung von QuantenspeichernForschende haben zwei Quantenspeicher über eine 33 Kilometer lange Glasfaserverbindung miteinander verschränkt – ein Rekord und ein wichtiger Schritt hin zum Quanteninternet.

-

Verdrehte DNA mit einer Prise Salz

Verdrehte DNA mit einer Prise SalzBiophysikerinnen und Biophysiker um Professor Jan Lipfert haben gemessen, wie sich die Helizität von DNA mit der Konzentration und Art der umgebenden Ionen ändert.

-

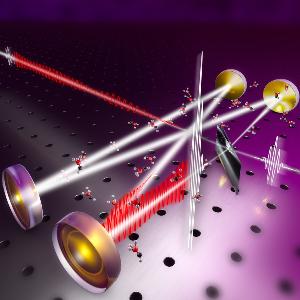

Kontrolle über die Wellenform

Kontrolle über die WellenformEinem internationalen Team von Physikern des attoworld-Teams der LMU und des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik ist es gelungen, ultrakurze Mittel-Infrarotimpulse zu erzeugen und die Wellenform präzise zu steuern.

-

Lokale Kontrolle mit Laserlicht

Lokale Kontrolle mit LaserlichtPhysiker der LMU und des Max-Planck-Instituts für Quantenoptik haben erstmals mit Hilfe von Laserlicht den Ort lichtinduzierter Reaktionen auf der Oberfläche von Nanopartikeln gesteuert.

-

Next Generation AI: Vernetzung über Fachgrenzen hinaus

Im Rahmen eines KI-Symposiums präsentierten acht neuberufene KI-Professorinnen und Professoren der LMU ihre Forschung.

-

Besserer Blick ins Erdinnere

Der LMU-Geophysiker Max Moorkamp hat eine Methode entwickelt, mit der die Zusammensetzung der Erde besser untersucht werden kann.

-

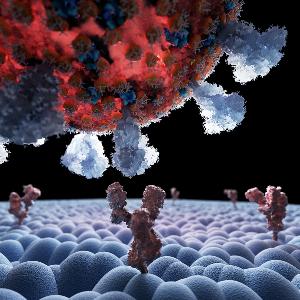

Kräftemessen mit Corona

Kräftemessen mit CoronaWie stabil können Coronaviren an menschliche Zellen binden? Ein LMU-Team hat eine Messmethode dafür entwickelt. Damit lassen sich auch Substanzen untersuchen, die verhindern sollen, dass das Virus bindet.

-

Die ersten Schritte der Evolution

Die ersten Schritte der EvolutionTautröpfchen auf der frühen Erde könnten die Kompartimente gewesen sein, in denen die ersten Schritte der molekularen Evolution abliefen und damit die Entstehung des Lebens begann.

-

Klimaforscher vermessen Erwärmung der Arktis

Die Feldkampagne HALO-(AC)3, an der auch Forscherinnen und Forscher der LMU beteiligt sind, untersucht ein beunruhigendes Phänomen.

-

Auszeichnung: Wie sich Zellschichten in Haut verwandeln

Auszeichnung: Wie sich Zellschichten in Haut verwandelnFür sein neues Großprojekt hat der LMU-Physiker Friedhelm Serwane zusammen mit zwei internationalen Partnern eine Förderung von einer Million Euro eingeworben.

-

Visualisierung der Konformationen von Nukleosomen

Visualisierung der Konformationen von NukleosomenEin Team unter der Leitung von Professor Jan Lipfert hat einen Hochdurchsatz-Ansatz entwickelt, um Nukleosome mittels Rasterkraftmikroskopie abzubilden und dann das Ensemble ihrer Konformationen zu quantifizieren.

-

The PDF perspective on the tracer-matter connection: Lagrangian bias and non-Poissonian shot noise

The PDF perspective on the tracer-matter connection: Lagrangian bias and non-Poissonian shot noiseWe study the connection of matter density and its tracers from the probability density function (PDF) perspective.

-

Rückblick: Das war die PSRC 2022

Rückblick: Das war die PSRC 2022Die Physics Student Research Conference (PSRC) fand dieses Jahr erneut online statt.

-

Licht ertasten

Licht ertastenPhysiker des attoworld-Teams um Professor Matthias Kling und Dr. Boris Bergues haben herausgefunden, was genau während der Abtastung von Lichtfeldern passiert und wie sich damit die Empfindlichkeit der Messung erhöhen lässt.

-

Wie Braune Zwerge entstehen

Wie Braune Zwerge entstehenEin Team um LMU-Astrophysikerin Basmah Riaz hat erstmals eine spezielle Methanverbindung außerhalb des Sonnensystems nachgewiesen.

-

-

Hohe Auszeichnung für Ferenc Krausz

Hohe Auszeichnung für Ferenc KrauszProfessor Ferenc Krausz ist mit dem renommierten Wolf-Preis für Physik ausgezeichnet worden. Der ungarisch-österreichische Physiker erhält den Preis für seine bahnbrechenden Beiträge zu den ultraschnellen Laserwissenschaften und zur Attosekundenphysik.

-

„Die Komplexität verringert sich von selbst.“

„Die Komplexität verringert sich von selbst.“Professor Dieter Braun im Interview mit Welt der Physik

-

„Theodor-Hänsch-Promotionspreis“ 2021 geht an Dr. Florian Schüder

„Theodor-Hänsch-Promotionspreis“ 2021 geht an Dr. Florian SchüderDr. Florian Schüder erhält die Auszeichnung der Fakultät für Physik für seine herausragende Dissertation mit dem Titel „Advancing and applying Next-Generation DNA-based super-resolution microscopy“.

-

Neues vom Munich Quantum Valley

Neues vom Munich Quantum ValleyDas zukunftsweisende Netzwerk in den Quantenwissenschaften hat die Arbeit aufgenommen.

-

Early bird

Early birdIn einem Video berichtet das Team der attoworld Arbeitsgruppe über neueste Forschungsergebnisse des BIRD Projekts.

-

Dark Energy Survey Year 3 results: Cosmology from cosmic shear and robustness to data calibration

Dark Energy Survey Year 3 results: Cosmology from cosmic shear and robustness to data calibrationThis work, together with its companion paper, Secco, Samuroff et al., present the Dark Energy Survey Year 3 cosmic-shear measurements and cosmological constraints based on an analysis of over 100 million source galaxies.

-

Selbstorganisation komplexer Strukturen

Selbstorganisation komplexer StrukturenForschende der Fakultät für Physik haben eine neue Strategie entwickelt, mit der nanotechnologische Strukturen zeit- und ressourceneffizient hergestellt werden können.

-

Exotische Physik in der zweiten Dimension

Exotische Physik in der zweiten DimensionProfessor Dmitri Efetov ist Inhaber des Lehrstuhls für Experimentelle Festkörperphysik an der Fakultät für Physik.

-

Neue Einsichten in lichtinduzierte Vorgänge in Festkörpern

Einem internationalen Team um Matthias Kling, LMU München und dem Max-Planck-Institut für Quantenoptik ist es gelungen, eine Messmethode um neue Frequenzen zu erweitern.

-

Neue ERC-Grants an der LMU

Vier Nachwuchsforscherinnen und -forscher, darunter Dr. Joanna Drazkowska von der Fakultät für Physik, haben mit der LMU prestigeträchtige Starting-Grants des Europäischen Forschungsrats eingeworben.

-

Dark Energy Survey year 3 results: covariance modelling and its impact on parameter estimation and quality of fit

Dark Energy Survey year 3 results: covariance modelling and its impact on parameter estimation and quality of fitWe describe and test the fiducial covariance matrix model for the combined two-point function analysis of the Dark Energy Survey Year 3 (DES-Y3) data set.

-

The PAU survey: measurement of narrow-band galaxy properties with approximate bayesian computation

The PAU survey: measurement of narrow-band galaxy properties with approximate bayesian computationIn this work, we forward-model the Physics of the Accelerating Universe Survey (PAUS) narrow-band data.

-

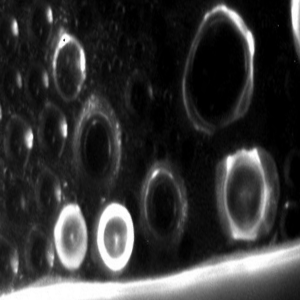

Gasblasen in Gesteinsporen – Wiege des Lebens auf der frühen Erde

Gasblasen in Gesteinsporen – Wiege des Lebens auf der frühen ErdeMünchner und Dresdner Forscher entwickeln schlüssiges Szenario für die Entstehung von membranlosen Mikrotröpfchen als Ursprung des Lebens.

-

Vom Pixel zum Universum und zurück

Vom Pixel zum Universum und zurückDer Astrophysiker Daniel Gruen setzt Künstliche Intelligenz für die Erforschung des Kosmos ein. Seit Sommer 2021 ist er Lehrstuhlinhaber an der Fakultät für Physik.

-

„Wir lassen uns gerne von neuen Ergebnissen überraschen“

„Wir lassen uns gerne von neuen Ergebnissen überraschen“Professor Otmar Biebel erzählt im Interview mit Welt der Physik, was die Forscherinnen und Forscher sich vom New Small Wheel am LHC im Forschungszentrum CERN erhoffen.

-

Die Ursprünge des Lebens entdecken

Zu dem Moment, als aus unbelebter Materie völlig Neues entstand: Wie der SFB "Emergence of Life" und das Deutsche Museum das Spiel AEON entwickelten.

-

Im Nano-Aquarium: Infrarot-Supermikroskopie lebender Zellen

Im Nano-Aquarium: Infrarot-Supermikroskopie lebender ZellenPhysiker der LMU haben eine Methode entwickelt, um chemische Muster auf ungefärbten lebenden Zellen im Nanometerbereich sichtbar zu machen.

-

Tandems in der Teilchenwelt

Tandems in der TeilchenweltDie Hoffnungen sind groß, dass die Quantentheorie revolutionäre Anwendungen abwirft. Die Physikerin Jasmin Meinecke arbeitet an den physikalischen Grundlagen der Teilchensysteme und untersucht das geheimnisvolle zentrale Phänomen der Verschränkung.

-

-

Auszeichnung für Bildungsprojekt „Der Klimawandel – verstehen und handeln“

Auszeichnung für Bildungsprojekt „Der Klimawandel – verstehen und handeln“Der Stifterverband hat die drei Gewinner seiner Jubiläumsinitiative Wirkung hoch 100 gekürt. Das an der Fakultät für Physik der Ludwig-Maximilians-Universität München angesiedelte Projekt wurde mit dem "Wirkung hoch 100"-Preis in der Kategorie "Bildung"

-

Karbonat statt Kohlendioxid

Karbonat statt KohlendioxidLMU-Nanowissenschaftler haben eine Technik entwickelt, kohlenstoffhaltige in kohlenstofffreie Brennstoffe umzuwandeln, ohne CO2 frei werden zu lassen.

-

Quantenoptik: Neue Plattform für Licht-Materie-Kopplung

Die LMU-Physiker Samarth Vadia und Alexander Högele berichten in PRX Quantum.

-

In seinem Element

LMU-Nobelpreisträger Theodor Hänsch wird 80 Jahre alt. Der Physiker erzählt von seinen wichtigsten Entdeckungen, was ihn antreibt, aber auch von explodierenden Chemikalien, pinkfarbenen Laserpistolen und seinen Begegnungen mit Steve Jobs und Bill Gates.

-

Monika Aidelsburger erhält renommierte Wissenschaftspreise

Monika Aidelsburger erhält renommierte WissenschaftspreiseDie LMU-Physikerin nimmt den Alfried-Krupp-Förderpreis und den Klung-Wilhelmy-Wissenschaftspreis entgegen.

-

Architekturwettbewerb für den Neubau „Forum der Physik“ abgeschlossen

Architekturwettbewerb für den Neubau „Forum der Physik“ abgeschlossenDer Neubau im Herzen Münchens soll wissenschaftliche Einrichtungen für Spitzenforschung an der LMU beherbergen, aber auch aktuelle Forschungsgebiete der Öffentlichkeit vermitteln.

-

Biophysik: Strukturbildung in Mini-Organen

Biophysik: Strukturbildung in Mini-OrganenBrustdrüsenentwicklung in Mini-Organen gehorcht ähnlichen physikalischen Gesetzen wie Tröpfchenbildung im Wasserstrahl.

-

Supraleitung: Wenn Seifenblasen zu Suppe werden

Supraleitung: Wenn Seifenblasen zu Suppe werdenMünchner Wissenschaftlern gelingt es mittels hochauflösender Mikroskopie, die Transformation eines Metalls aus magnetischen Polaronen in eine normale Fermiflüssigkeit zu beobachten.

-

Im Datenuniversum

Im DatenuniversumRaum und Zeit in 320 Millionen Megabyte: Der Astrophysiker Klaus Dolag untersucht in Simulationen, wie sich der Kosmos entwickelt.

-

LMU-Forschende mit Ideen zu Innovation und Bildung erfolgreich

LMU-Forschende mit Ideen zu Innovation und Bildung erfolgreichDer Stifterverband zeichnet zwei Projekte von LMU-Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus, darunter das Projekt „Der Klimawandel – verstehen und handeln“ um Dr. Cecilia Scorza, Fakultät für Physik.

-

Einbahnstraße für Wärmestrahlung

Einbahnstraße für WärmestrahlungLMU-Physiker haben eine neuartige Methode zur berührungslosen Kühlung von Objekten entwickelt.

-

LMU Forschungspreis vergeben

Joschka Herteux, Student an der Fakultät für Physik, erhält LMU Preis für exzellente Studierende

-

Röntgenblick auf Nanostrukturen

Röntgenblick auf NanostrukturenUntersuchung zeigt Selbstorganisation von Materialien auf mehreren Größenskalen

-

-

-

-

LMU-Physikprofessorin Monika Aidelsburger erhält Alfried-Krupp-Förderpreis

LMU-Physikprofessorin Monika Aidelsburger erhält Alfried-Krupp-FörderpreisDie Experimentalphysikerin an der Fakultät für Physik der LMU bekommt die mit einer Million Euro dotierte Auszeichnung für ihre Forschung auf dem Gebiet der Quantenoptik.

-

-

-

Physik-Probestudium 2021

Datum: 08.09.2021 – 10.09.2021

-

Erstes ATLAS New Small Wheel vor der Fertigstellung

Erstes ATLAS New Small Wheel vor der FertigstellungAm 28. Mai 2021 installierten Teams aus Physikerinnen und Physikern sowie Ingenieurinnen und Ingenieuren den letzten "Sektor" des ersten ATLAS New Small Wheel Detektors.

-

Quantenanwendungen: Neuartiger Lichtkäfig auf einem Chip

Quantenanwendungen: Neuartiger Lichtkäfig auf einem ChipEine internationale Forschergruppe unter Beteiligung von LMU-Nanophysikern hat einen Hohlkern-Lichtkäfig auf einem Chip für nichtlineare und Quantenanwendungen entwickelt.

-

-

-

-

-

-

Die Fakultät für Physik verleiht den „Theodor-Hänsch-Promotionspreis“ 2020 an Dr. Isabella Graf

Die Fakultät für Physik verleiht den „Theodor-Hänsch-Promotionspreis“ 2020 an Dr. Isabella GrafDr. Isabella Graf erhält den Theodor-Hänsch-Promotionspreis 2020 der Fakultät für Physik für ihre herausragende Dissertation mit dem Titel “Principles of self-organization and self-assembly in biologically inspired non-equilibrium systems – a conceptual

-

-

-

Kosmische Rätsel - und wie sie durch primordiale Schwarze Löcher gelöst werden könnten

Kosmische Rätsel - und wie sie durch primordiale Schwarze Löcher gelöst werden könntenEine Gruppe von Forschern hat ein neues Szenario erarbeitet, das gleichzeitig verschiedene kosmologische Fragen beleuchtet und dazu eine natürliche Erklärung für die Dunkle Materie liefert.

-

Nanostrukturen mit vielfältigen Anwendungen

Das LMU Center for NanoScience (CeNS) und drei Spin-off Unternehmen prämieren gemeinsam innovative Doktorarbeiten aus der Nanotechnologie. Ein Würzburger und zwei Münchener Forscher erhalten den begehrten Nano Innovation Award 2020.

-

-

ERC-Starting Grant für Dr. Friedhelm Serwane

ERC-Starting Grant für Dr. Friedhelm SerwaneWelche Rolle spielen mechanische Kräfte bei der Entstehung von neuronalen Netzwerken, wie z.B. der menschlichen Netzhaut? Diese Fragestellung wird die neue ERC-Forschungsgruppe, geleitet von Dr. Friedhelm Serwane, ab September 2020 an der LMU in Angriff

-

-